«Едем в Сочи на дачу!» Спорим, так говорил Шаляпин, который, по слухам, чуть было не выиграл усадьбу на курорте в карты. Продолжаем изучать историю старинных дач и рассказываем об имениях Трапезникова, Солдатенкова, Гордона и Драчевского. Вторая часть культурного ресерча здесь.

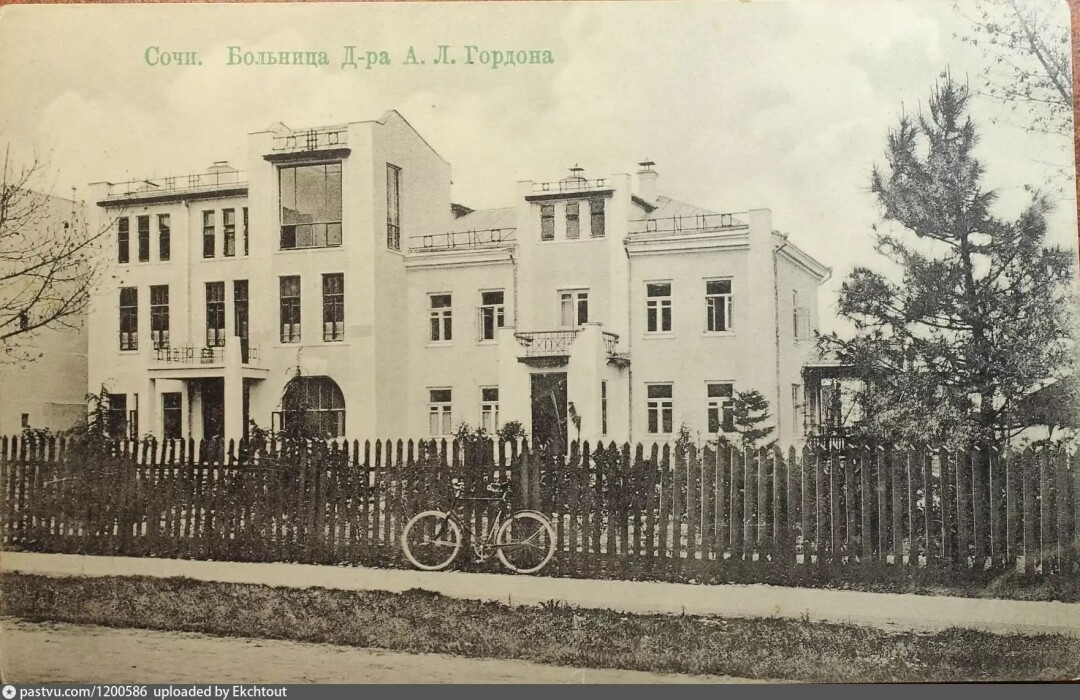

Дом доктора Гордона

Антагонист малярии

Имя Аркадия Гордона прочно связано с историей Сочи. Талант, опыт и труд именно этого человека помогли приобрести городу статус одного из лучших курортов страны. Как и многие великие деятели того времени, доктор прошел через тернии заключения, осуждения и неприятия государственными чиновниками.

Но начнем с самого начала.

В 1899 году только что созданная городская управа решила пригласить на работу городского врача с высшим медицинским образованием. Выбор пал на Аркадия Львовича Гордона, который недавно окончил университет в Харькове. Он был признан медиком с большим потенциалом и знаниями.

Аркадий Львович Гордон активно принимал участие в борьбе с малярией и делал все возможное, чтобы остановить ее распространение. Знатоки истории города точно знают, какой проблемой малярия была в то время. От болезни страдали около 40% населения, и, конечно, с такими вводными ни о каком курорте речи не шло. Аркадий Гордон ездил на стажировки за границу, чтобы узнать о последних достижениях в области борьбы с заболеванием и применял их в своей работе.

Однако его жизнь внезапно изменилась после участия в «Сочинской республике» — вооруженном восстании в декабре 1905 — январе 1906 годов. Аркадий Львович был арестован и снят с должности городского врача, что стало большим ударом для него и его карьеры.

Тем не менее вклад, который Аркадий Львович Гордон внес в борьбу с малярией и его стремление постоянно улучшать свои навыки в медицине, останутся важными и ценными достижениями. В 1911 году Аркадий Львович, через год вернувшись из заключения с запретом занимать государственные должности, решил начать новую главу своей медицинской карьеры. Он открыл лечебницу, которая стала одним из достояний Сочи.

Здание лечебницы разместилось в реконструированной гостинице «Петербургская». Это здание было выкуплено доктором Гордоном и перестроено по проекту его друга Алексея Яковлевича Буткина. Но Аркадий Львович не остановился на достигнутом.

Он приобрел участок земли, выходящий на Приморскую улицу, и в 1915–1917 годах построил жилой дом для себя и своей семьи. Этот дом был построен по проекту Буткина и стал не только жилым пространством, но и позволил расширить лечебницу. Освободившиеся помещения были использованы для создания новых отделений.

В своей книге «Старый Сочи конца XIX — начала ХХ веков» потомок доктора Гордона, Кирилл Аркадьевич, рассказывает о конструкции водопровода, установленного в новом доме. «На чердаке нашего дома был установлен оцинкованный бак ёмкостью около полутора кубических метров. В этот бак вручную, а позже электронасосом, закачивалась привозная колодезная вода, которая из бака поступала во все умывальники и туалеты дома. Унитазы в туалете были как современные — смывными.

Таким образом, посетитель не испытывал никаких неудобств из-за отсутствия водопровода и канализации в городе. Использованная грязная вода из умывальников поступала в закрытое очистительное сооружение — «жироловку», а из туалетов — в закрытое очистительное сооружение типа «шамбо», которые были оборудованы во дворе при доме. Из очистительных сооружений очищенная вода, которая, конечно, ни в коей мере не соответствовала современным санитарным нормам, поступала в ливневку.

Городские водопровод и канализация в городе появились только при советской власти, хотя проекты были разработаны еще до революции. Интересно отметить, что полуторакубовый оцинкованный бак, установленный на чердаке нашего дома, прослужил нам верой и правдой до 90‑х годов XX века, выручая нас, когда вода отсутствовала в городской сети».

В 2010 году при расчистке территории под строительство Олимпийского университета было снесено здание лечебницы доктора Гордона, которое долгое время служило одним из корпусов санатория «Красная Москва», позже переименованного в санаторий им. Мориса Тореза. Решение о сносе этого здания было принято в связи с необходимостью освобождения места для нового университетского комплекса. Это решение вызвало споры и разногласия, так как здание лечебницы имело историческую ценность и было частью культурного наследия города.

Однако в конечном счете необходимость развития образования и спорта в городе оказалась весомее, и здание было снесено. Теперь на его месте возвышается современный университетский комплекс, который стал символом развития и прогресса города.

Сегодня в небольшом двухэтажном домике, выполненном в стилистике сочинского модерна, до сих пор живут потомки первого сочинского городского врача Аркадия Львовича Гордона.

Дом семьи Солдатенковых

Эклектика на знаменитой горе

На горе Батарейка, на улице Альпийской, расположен заметный старый дом, принадлежащий семье Солдатенковых. Этот дом, вероятно, является одним из самых известных в центре Сочи. О нем сложено множество мифов и легенд, в том числе о том, как великий певец Шаляпин выиграл его в карты и тут же проиграл. Однако на самом деле знаменитый певец никогда не посещал этот дом и не участвовал в карточных играх.

Дом на горе Батарейка был построен в конце XIX века Василием Ивановичем Солдатенковым, племянником и наследником известного купца Козьмы Терентьевича Солдатенкова. Он построил этот дом для своей жены Надежды Григорьевны и их многочисленных родственников.

В результате дом получился солидным и впечатляющим и стал настоящей достопримечательностью Сочи. Его объемные размеры и уникальная архитектура привлекают внимание многих туристов и жителей города. Внутри дома была создана атмосфера старины и роскоши, которая отражала стиль жизни зажиточных купцов и их семей.

Фасады дачи Н. Г. Солдатенковой весьма эклектичны. Это интересное здание вызывает вопросы о его создателе. По некоторым данным, сам Козьма Терентьевич, возможно, приобрел участок и строил дом. Однако документов, подтверждающих этот факт, не удалось найти. Имя автора проекта также остается загадкой. Тем не менее проведенный анализ источников и мемуарной литературы указывает на то, что проект мог выполнить петербургский архитектор-строитель Н. А. Антипов.

Василий Иванович, унаследовавший землю и дом, является ключевой фигурой в истории этой постройки. Его вклад в сохранение и развитие дома Солдатенковой нельзя недооценивать.

Благодаря его заботе и вниманию дом стал популярным местом среди туристов и жителей Сочи, привлекая внимание своей уникальной архитектурой и историческим значением. Василий Иванович был не только наследником, но и хранителем семейных историй и воспоминаний, которые он передал поколениям своей семьи и исследователям истории Сочи.

В 1920-х годах, после национализации, в доме размещался детский дом №1. В 1927 году здание снова стало жилым, но уже многоквартирным. В 1970-х годах здесь было 27 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. Однако сегодня в нем проживают около 40 семей, причем многие из них, кажется, только прописаны. Именно это является главной причиной плачевного состояния дома, а также его значительно измененного, за счет многочисленных диссонирующих пристроек и надстроек, внешнего вида.

Гора Батарейка всегда была особенным местом для жителей города. Интересно отметить, что здесь уже с самого начала освоения этих земель были размещены казармы и артиллерийская батарея, которая и дала название горе.

По слухам, именно в этом месте начинался подземный ход, соединяющий Батарейку со старой крепостью. Однако настоящая история этой местности стала еще более заметной в годы Великой Отечественной войны, когда на крыше дома на горе Батарейка был построен наблюдательный пункт ПВО для охраны города и защиты от воздушных атак.

В течение долгого времени дом хотели реконструировать, но попытки потерпели неудачу, так как необходимо было выкупить квартиры у всех проживающих здесь семей. На первый взгляд, может показаться, что проблема решаема — нужно просто договориться

и начать реставрацию. Однако реальность гораздо сложнее. Стоимость квартир в этом районе значительно выросла, и найти соответствующий капитал оказалось непосильной задачей. К тому же семьи, проживающие в доме, не всегда готовы покинуть свои квартиры, даже если им предложат адекватную компенсацию.

Таким образом, дом продолжает оставаться в плачевном состоянии, а его внешний вид продолжает портиться. Решение проблемы требует слаженных усилий и значительных финансовых вложений, которые, кажется, пока никто не готов предоставить.

Дача профессора Трапезникова

Госпиталь в прошлом и библиотека сейчас

На территории нынешнего санатория «Заполярье», которая в начале прошлого века звалась Хлудовской стороной, располагается бывшее имение профессора Трапезникова, построенное в уникальном (для того времени) мавританском стиле.

Профессор Трапезников смог выкупить 39 участков, которые ранее принадлежали имению В. А. Хлудова, и добавил их к своей собственности. Усадьба была не только местом отдыха, но и площадкой для проведения исследований и научных экспериментов.

Главный фасад здания, обращенный в сторону моря, сразу же привлекал внимание своей изящностью и элегантностью. Парадная лестница и террасы добавляли шарма и создавали возможность наслаждаться прекрасными видами на окружающую природу.

Однако это было не все, что предлагала усадьба Трапезникова своим гостям. Рядом с основным зданием находился деревянный флигель, в котором располагались четыре комнаты и полуподвальное помещение. Помимо основных зданий, на территории усадьбы находились также хозяйственные постройки. Каменная кухня и два деревянных сарая предоставляли гостям возможность готовить свою пищу и хранить личные вещи.

Это было особенно удобно для тех, кто предпочитал самостоятельные поездки и не хотел зависеть от ресторанов и гостиниц.

Настоящей жемчужиной усадьбы Трапезникова был ее парк, который занимал три гектара. Здесь произрастало 54 вида растений, создавая неповторимую атмосферу и привлекая любителей природы и красоты.

Гости усадьбы могли гулять по аллеям парка, наслаждаться ароматами цветов и слушать пение птиц. Дача располагалась в густом парке, где произрастали пихта колорадская, ель ситхинская, сосна красная японская и другие виды. Неизвестный архитектор удачно выбрал место для размещения этого уникального комплекса.

После революции 1917 года и национализации множества вилл, дач и гостиниц начали открываться первые советские санатории и дома отдыха. Это привело к существенным изменениям в функциональном предназначении и архитектурном облике комплекса. Здания, которые ранее были частными владениями, стали общественными местами отдыха и лечения.

В 1926-1927 годах здание бывшей дачи Трапезникова претерпело изменения и стало домом отдыха МОПР (Международная организация помощи революции). Однако уже в 1928 году был организован новый дом отдыха, и дача Трапезникова, включая хозяйственные постройки, была передана на его баланс. В 1934 году произошли еще одни изменения — дом отдыха был преобразован в санаторий НКВД.

Многие культурные достопримечательности советского времени в Сочи были перепрофилированы. Началась война, страна нуждалась в госпиталях для солдат. Дача профессора Трапезникова стала лечебницей для раненых.

С июля 1941 года по август 1942 года в корпусах санатория НКВД Nº6 (включая бывшую дачу Трапезникова) был развернут госпиталь. В это время здание использовалось для лечения и медицинской помощи эвакуированным солдатам и гражданским лицам. Эта глава в истории здания придает ему особую значимость.

На редких фотографиях из частных архивов, сделанных в 1960-х годах, можно увидеть здание дачи Трапезникова в его первоначальном виде. Однако в последующие годы произошли изменения. В 1970-х годах открытая терраса второго этажа была закрыта стеклянной конструкцией. Но самые кардинальные изменения произошли в период с 1980-го

по 1985 годы, когда было проведено грандиозное строительство санаторного комплекса «Заполярье». Здание дачи Трапезникова было расширено и перестроено, при этом удалось сохранить мавританский стиль в целом.

Сегодня дача стала музеем-библиотекой им. Трапезникова и является частью санатория «Заполярье».

Имение «Случайное»

Дачная Фортуна и парк «Южные культуры»

Имение «Случайное» генерала Д. В. Драчевского находится всего в 3 км от Адлера, на левом берегу реки Мзымты. История этого имения (по слухам) связана с удачной игрой в карты, благодаря которой Даниил Васильевич Драчевский, бывший градоначальник Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, приобрел эти земли. Но это не единственный интересный факт об этом историческом месте.

Имение также известно своим прекрасным дачным парком (ныне парк «Южные культуры»), который был заложен в 1910–1911 годах. Архитектором стал А. Э. Регель, один из самых талантливых садово-парковых архитекторов того времени.

Имение «Случайное» стало местом, где Драчевский проводил свободное время со своей семьей и друзьями. Здесь они наслаждались красотой природы, гуляли по ухоженным аллеям и обозревали панораму на реку Мзымту.

Фишкой не только имения, но и всего города до сих пор является парк «Южные культуры», созданный в стилистике парков и садов конца XIX — начала XX века. В основном это ландшафтный стиль с небольшим количеством регулярных элементов, таких, как партер в южной части.

Однако этот парк делает особенным то, что архитектурный центр сосредоточен не на доме-даче, а находится в глубине парка, вокруг него размещены различные элементы. Одной из главных деталей планировки и архитектурной композиции является дорожная сеть.

Роман Карлович Скриванник, житель Сочи и помощник заведующего Сочинской садово-сельскохозяйственной станции, воплотил замысел архитектора А. Регеля и создал парк Драчевского в Адлере. Сам Регель принимал заочное участие в этом процессе.

В считаные годы (процесс создания парка занял рекордно короткий срок, с 1910 по 1912 годы и еще несколько лет после) в парке удалось собрать уникальную коллекцию из 370 видов редких деревьев, которые ранее не встречались на юге.

Последующие десятилетия принесли парку много нового и далеко не самого приятного опыта. После нескольких стихийных бедствий судьба парка оказалась под угрозой. Смерчи уничтожили десяток видов редких растений.

Силами активистов удалось восполнить ущерб, восстановить аллеи и саму городскую достопримечательность. Благодаря их усилиям парк начал привлекать внимание широкой общественности и получать поддержку со всех сторон.

Сейчас «Южные культуры» является одним из самых красивых парков Юга России.

Комментарии (0)